Contents

血管の異常収縮は

突然死の主な原因

にも

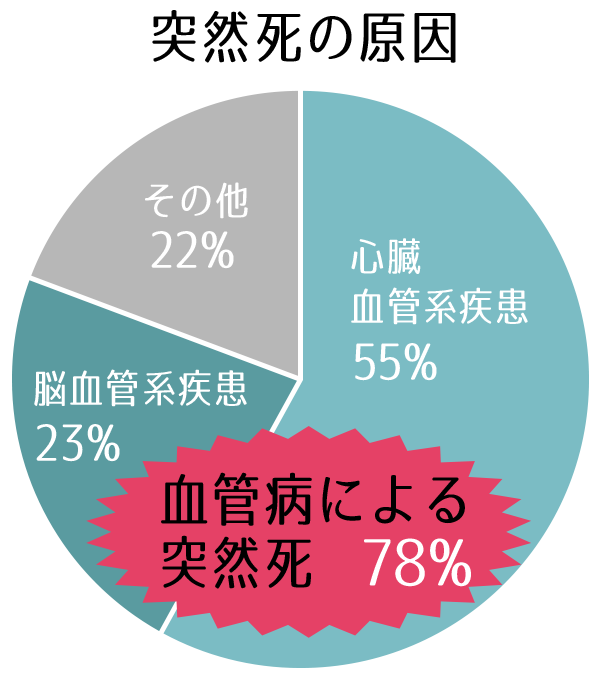

日本では毎年10万人が突然死で亡くなっています。突然死の原因の78%が心筋梗塞や脳梗塞などの血管病によるもの。その血管病による突然死の多くに関わっているのが「血管の異常収縮」なのです。

*データー参照元:公益財団法人 日本心臓財団

(https://www.jhf.or.jp/pro/info/totuzen.html)

血管病といえば、動脈硬化・血栓などによる血管の「詰まり」を想像するかもしれません。これらは生活習慣病など何らかの因子があったうえで引き起こされます。

しかし、「血管の異常収縮」が何より怖いのは、スポーツをしていたり、健康診断で問題のない、健康的な生活を送っている人でも前触れなく突然起こる可能性があること。突然死につながる「血管の異常収縮」は、誰にでも起こり得る現象なのです。

参考文献

公益財団法人 日本心臓財団:突然死の現状(清水武、外山淳治編:突然死とその対策、ライフメデイコム、1997年より)

くも膜下出血後の突然死

手術成功の後に起こる血管の異常収縮

くも膜下出血の発症後、高頻度で脳血管攣縮(脳で起こる「血管の異常収縮=血管攣縮(スパズム)」)が起こることが知られています。

くも膜下出血は、脳の表面を覆っている「くも膜」の下、つまり脳の表面で起こる出血です。そのため、本来、早いタイミングで処置できれば、脳の内部に大きなダメージを与えずに回復する可能性のある病気です。手術が無事に終われば、後遺症もなく、完全に回復して退院できます。

しかし、軽度のくも膜下出血であったとしても、発症後、早くて4~5日、遅くて2週間程度に高い確率で起こるのが、血管の異常収縮です。医療現場では、くも膜下出血後の血管の異常収縮が高頻度で起こるとわかっていながら、詳しい原因や発症のメカニズムが明らかになっていなかったため、入院中にもかかわらず、有効な手立てがなく助けることができないケースもあったのです。

くも膜下出血後に血管の異常収縮を

発症したヒトの脳の内部の血管造影画像

発症後、広範囲で血管が攣縮を起こし、血流が滞っています。脳の表面で出血が起きたにもかかわらず、脳の真ん中で異常収縮を起こしてしまうのです。

画像提供:国立大学法人山口大学小林研究室

日本人に多い血管の異常収縮の例

冠攣縮性狭心症

「冠攣縮性狭心症」(安静時狭心症)とは?

睡眠や休憩など、身体がゆっくりしているときに発作を起こす「冠攣縮性狭心症(安静時狭心症)」

血管の異常収縮は健康な人にも突然起こり得ます。たとえば心臓で血管の異常収縮が起こる場合、「冠攣縮性狭心症(かんれんしゅくせいきょうしんしょう)」という病名が付けられています。

冠攣縮性狭心症は、心臓に酸素や栄養を送っている冠動脈が攣縮を起こし、一時的に心臓に十分な血液が送られなくなり、胸の奥をつかまれるような痛みや圧迫感などの症状が現われます。「寝ているとき」、「家でゆっくりしているとき」など、身体がもっとも落ち着いているときに発作を起こすため、「安静時狭心症」とも呼ばれております。

なお、睡眠から覚醒時に移行する明け方に起こりやすいことが知らされており、欧米人に比べて日本人の発症率が高いといわれています。

「労作性狭心症」と何が違う?

階段を上るときや運動など、身体が動いているときに発作を起こす「労作性狭心症」

「労作性狭心症」は、冠動脈の狭窄のため、心筋への血流が減少した状態で身体が動いているときに生じる疾患です。おもに、「階段を上るとき」や「運動するとき」など、身体が動いているとき「酸素不足(酸欠)」により発作を起こすことが多いです。

「冠攣縮性狭心症(安静時狭心症)」との違いは、身体が安定している時に発作を起こすのか、身体が動いているときに発作を起こすかです。

そのため、普段から身体に起こる症状を正確に見極めて、適切な処置をすることがとても大事です。

健康診断の結果がよくても、

異常収縮は起こります

「走っていないのに動悸や息切れが起こる」「頭痛がなかなか治らない」といった症状があるぐらいでは、病院で検査を受ける人は少ないのが現状でしょう。しかし、これらはもしかしたら、突然死につながる「血管の異常収縮」が関係しているかもしれないのです。

「血管の異常収縮」はなぜ起こるのか原因はわかりません。しかし、発症したら突然死の可能性がある恐ろしい現象です。健康診断の結果に異常がなかったとしても、日常的な動悸や胸の痛み、頭痛などの症状がある場合、まずは病院に行って検査をすることをおすすめします。

大切なのは、「体からのサインに耳を傾けること」「何かが起こる前に対策をすること」です。そうでないと、突然の発症で、そのまま二度と帰らぬ人となってしまう恐れがあるからです。

血管の異常収縮が「心臓」で起こると…

「心筋梗塞」「狭心症」「不整脈」「動悸」「息切れ」といった症状を引き起こす可能性があります。

血管の異常収縮が「脳」で起こると…

「脳梗塞」「難治性頭痛」「片頭痛」「めまい」「しびれ」といった症状を引き起こす可能性があります。

そのほかにも、こんな症状も異常収縮が深く関係しているかもしれません。

薬を飲んでも高血圧が治らない

しつこい肩こりがある

常に疲労感・倦怠感がある

セミが鳴くような耳鳴りがする

冷えがおさまらない

目がチカチカする・視界がぼやける

自覚症状チェックリスト

もしかしたらこれも血管の異常収縮?

以下のような症状に当てはまる場合、もしかしたら、血管の異常収縮が関係しているかもしれません。

1つでも当てはまる症状があったら、医師に診てもらうことを強くおすすめします。小さな異常収縮も、やがて大きな異常収縮となる可能性があります。今は大丈夫でも、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす可能性があるのです。

安静時に突然「首の痛み」「肩の痛み」が起こったり、安静時や明け方に「胸の奥の痛み」「胸をつかまれるような痛み」が繰り返すような場合は、血管の異常収縮が関与している可能性は極めて高いといえます。迷わずすぐに受診しましょう。

Contents

そもそも血管の異常収縮とは?

正常な収縮と異常な収縮

血管の収縮には「正常収縮」と「異常収縮」があります。

「血管の正常収縮」とは、全身のスムーズな血流を維持するために、血管が縮んだり(収縮)伸びたりして(弛緩)血圧をコントロールする、生命活動にはなくてはならないものです。そして、この「血管の正常収縮」はカルシウムイオン濃度によってコントロールされていることは、医学に関わる誰もが知っている、生物学の大原則といわれています。

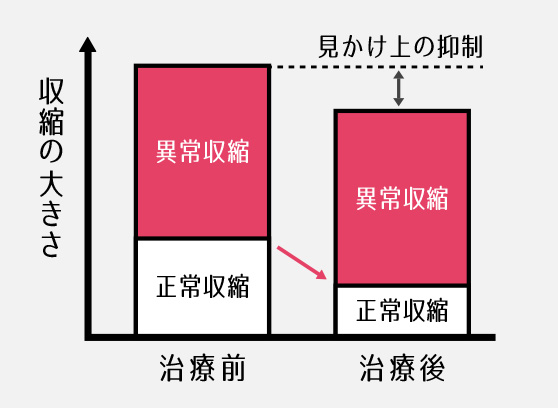

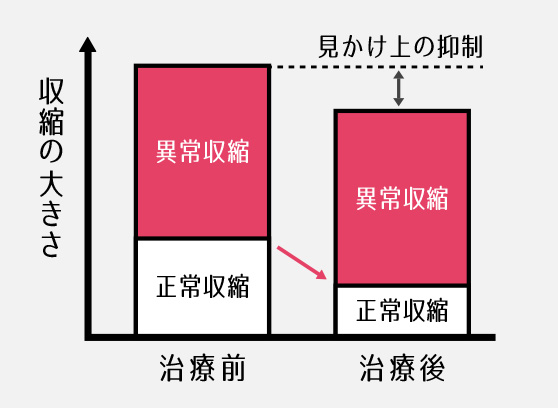

「血管の異常収縮」が起こるときは、この「正常収縮」に加えて「異常収縮」が起きているのです。ところが、「血管の異常収縮」のメカニズムがわらないことから、従来の治療法は「正常収縮」を犠牲にしてトータルの収縮を抑えるという見せかけの治療(カルシウム拮抗薬など)しかありませんでした。

血管の異常収縮に対する理想的な治療法とは

山口大学医学部の小林誠教授は、「血管の異常収縮」の理想的な治療法は、「正常収縮」には影響を与えずに「異常収縮」だけを顕著に抑制する治療であると考えていました。そこで、生物学の大原則でさえ説明のつかない医学界の難問を解明するため、研究チームとともに研究の日々に没頭したのです。

従来のアプローチ

従来の治療技術では、カルシウムイオンを抑えて正常な収縮も抑制してしまうが、異常収縮には変化がない。

根本的アプローチ(理想の治療法)

血圧維持に必要な正常な収縮には影響せず、異常収縮だけを抑制できる。

血管の異常収縮のメカニズムを

世界で初めて解明!

山口大学医学部の小林誠教授と研究チームは、世界が長年かかっても解明できなかった血管の異常収縮の原因を突き止めるため、先の見えない研究に昼夜も休日もいとわず、ひたすら没頭しました。

そして2000年、ついに世界で初めて血管の異常収縮を起こす原因物質を突きとめることに成功しました。

SPC(スフィンゴシル・ホスホリル・コリン)という脂質が「血管の異常収縮」を引き起こしていることを突き止めたのです。 血管の異常収縮は、カルシウムイオンによる血管の正常収縮とはまったく違うメカニズムで、生物学の大原則を覆す、まさに異常な現象であることがわかりました。

さらに、原因物質であるSPCは、体の細胞膜の構成成分から簡単に作り出されてしまうため、「誰にでも血管の異常収縮が起きる可能性がある」ことが明らかになったのです。

血管の異常収縮の

メカニズム

小林誠教授らが解明したメカニズムはSPC、Fyn、Rhoキナーゼという物質が血管の異常収縮に関与しているということでした。

異常収縮の原因物質であるSPCが細胞外から細胞内へ取り込まれ、SPCが細胞質で作用すると、Fynという酵素がコレステロールが沈着した細胞膜の「膜ラフト」と呼ばれる部分に移動して活性化されます。すると、Rhoキナーゼという酵素も膜ラフトに移動して活性化され、異常収縮が起こります。これが、小林誠教授らによって発見された血管の異常収縮のメカニズムです。

※膜ラフト…細胞膜の中にあって伝達に特化したタンパク質などを多く含む領域のこと。コレステロールが溜まると、膜ラフトをつくります。

※Rhoキナーゼ…血管の収縮(正常な収縮)を調節する働きを持っています。

Contents

EPAが血管の異常収縮を抑えることを

ついに突き止めた!

小林誠教授らは、異常収縮の発端となるSPCを抑制することで、発症を予防できると考えました。そこで、まず、脂質であるSPCを抑制するのは脂質だろうという予測のもと、あらゆる物質で実験を繰り返しました。その結果、青魚の油に多く含まれる「EPA」によって血管の異常収縮の原因物質であるSPCの抑制作用があることを発見したのです。

当初小林誠教授は、食品成分であるEPAは眼中になく、試す成分のリストから外していたそうです。しかし、あらゆる成分を試し尽くしたところでEPAを試してみたところ、効果があったので、とても驚いたということです。

EPAが「食品成分」であったことが、のちに「予防」という目的にも使えることとなり、大きな価値を持つことになったのです。

くも膜下出血患者にEPAを投与し、EPAの効果を証明

前述のとおり、くも膜下出血を発症後、7~10日後に高頻度で血管の異常収縮が起こることがわかっています。そこで、小林誠教授と研究チームは、実際にくも膜下出血を起こした患者にEPAの投与を行いました。

その結果、EPAを投与した患者の全員が後遺症もなく退院できたのです(約7%に軽微な収縮が見られた)。

臨床研究で実際に多くの患者が救われたことは、医学界のみならず一般メディアにも注目されました。

循環器系医学雑誌の権威「Circulation Research(サーキュレーションリサーチ)」への複数度の掲載

この偉業は循環器系の世界的権威である「Circulation Research(サーキュレーションリサーチ)」に3度掲載され、そのうち2度も編集者によって特別に紹介されるという、極めて稀な高評価を得ています。

このように小林誠教授たちのこの研究は、国内だけでなく世界の医学界からも注目され、さまざまな方面から表彰され、賛辞を贈られています。

血管の異常収縮を抑制する唯一の成分

それが 小林式EPA

血管の異常収縮の原因物質は長い間原因不明でしたが、山口大学医学部の小林誠教授らの研究によって世界で初めて原因分子とその作用メカニズムが解明されました。そして、青魚に多く含まれるEPAに、異常収縮の抑制作用があることが突き止められました。

しかし、小林教授が研究を進めていく中、2つの大きな問題に直面したのです。

問題点1

血管の異常収縮に効くEPAと

効かないEPAがある

どんなEPAでも効果がある訳ではありませんでした

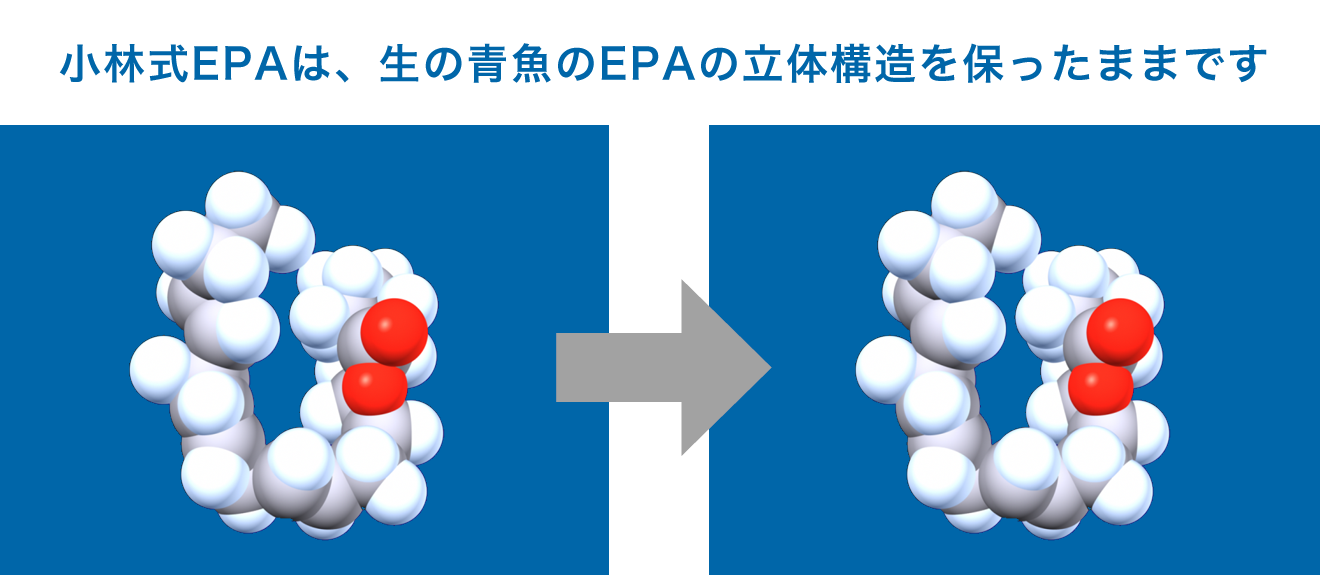

研究を進めるにつれて、EPAの立体構造の違いによって、異常収縮に効くEPAと効かないEPAがあることがわかりました。つまり、血管の異常収縮を抑えるには、EPAであれば何でもよいわけではなく、立体構造を考慮する必要があったのです。

小林教授と研究チームは、さまざまな魚油メーカーからEPAをいくつも取り寄せ、「血管の異常収縮」の抑制効果を計測してみました。すると、どれも抑制効果が弱く、中には、ほとんど抑制しないものもありました。このことから、EPAなら何でもよいというわけではないことがわかったのです。

効くEPAとは、生の青魚に含まれる立体構造のEPAでした。ところが、EPAは精製のために熱などが加わると、立体構造が変化してしまい、「血管の異常収縮」に対する効果が激減してしまうのです。

そこで、小林教授はオリエンタルバイオグループと共同で、血管の異常収縮を抑制するEPAの開発に乗り出しました。

EPAの立体構造にまでこだわり、従来の精製法から見直して、生の青魚の立体構造を保ったまま精製することに成功。さらに、小林教授の研究室で実際に「血管の異常収縮」を抑制することを確認しました。

そして誕生したのが「小林式EPA」です。

「小林式EPA」は、小林教授と研究チームの世界的発見のもと、「血管の異常収縮」の抑制を目的に研究開発された唯一のEPAです。

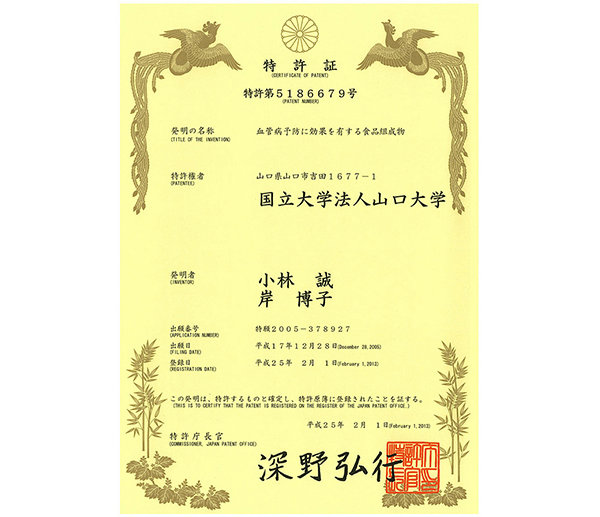

小林教授と研究チームはこの研究で「血管病予防に効果を有する食品組成物」としての特許を取得しています。

シス体構造を維持した食品開発による特許

生の青魚の立体構造を保ったまま精製することに成功しました。

血管病予防に効果を有する食品組成物(特許第5186679号)

問題点2

EPAを吸収できない人がいる

中高年になると肝機能が衰えることが問題でした。

EPAなどの脂質は、加齢などによって肝機能が衰えていると、吸収に必要な胆汁酸の分泌が低下して吸収不全を起こすことがあります。せっかくEPAを摂ったとしても体に吸収されにくいという可能性があるのです。

そこで、小林教授らは研究を重ね、吸収促進成分をEPAと一緒に摂取すると、体内へのEPAの吸収が高まるということを発見。小林教授と研究チームはこの研究で2つ目の特許を取得しました。

EPAの吸収力を向上させる開発による特許

EPAの吸収量を飛躍的に向上させることに成功しました。

血管病予防に効果を有する食品組成物(特許第5504405号)

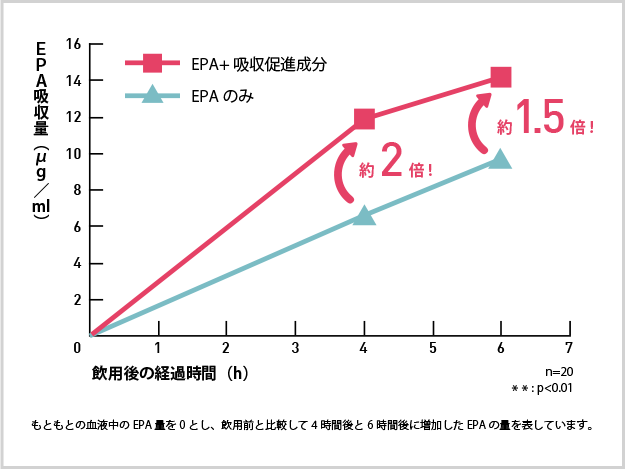

実際にEPAの吸収量が約2倍と判明

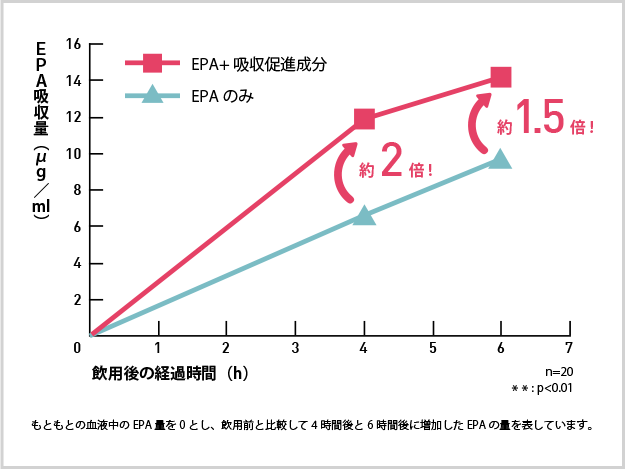

特許をもとに、小林教授の研究チームとオリエンタルバイオグループが共同研究を行い、EPAの吸収を高める「7つの吸収促進成分」の組み合わせで実験を行いました。

小林教授監修のもと、30~60代の方(計20名)に「EPAのみ」と「EPA+吸収促進成分」をそれぞれ摂取していただいたあと血液中のEPA量を測定しました。

EPAのみを摂取した場合に対し、EPAと一緒に吸収促進成分を摂取した場合を比べてみると、体内吸収量が4時間後には約2倍、6時間後には約1.5倍に増えたという結果が得られました。

吸収促進成分の有用性を表すデータ

体内吸収を促進する成分を一緒に摂ると、EPAの吸収量が増加

食品ではまれ!

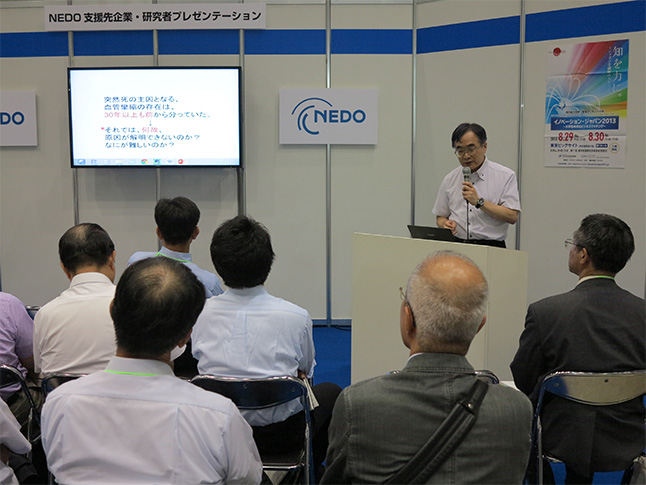

「小林式EPA」が経済産業省所管NEDOの助成対象事業に

小林式EPAの研究はNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の助成金の対象となっています(2006年4月~2008年3月)。食品成分がNEDOの助成対象事業に採択されるというのは、稀有なこと。過去に例はほとんどありません。それだけ小林式EPA研究の有益性が評価され、期待がかけられていることにほかならないのです。

イノベーション・ジャパン 2013

NEDO支援先企業・研究者プレゼンテーション風景

「血管病を予防する機能性食品の技術開発と商品化」をテーマにNEDO支援先企業・研究者として小林教授が講演

血管の異常収縮の治療と予防

小林式EPAは血管の異常収縮予防のために開発した特効薬ともいえる成分です。正常な収縮は妨げず、副作用もありません。

私がこの研究を始めた当初は、血管病の患者さんのための治療薬の開発を目指していました。ところが何度も何度も実験を繰り返し、実際に発見した抑制物質は、身近にある食品成分のEPAだったのです。

とても意外でしたが、実はこれが幸いでした。魚油という食品成分だからこそ価値があったのです。医薬品などの人工物の場合、病院で病名をつけられてからでないと服用できません。しかし、食品成分は医薬品と違って、病気になる前でも飲用が可能です。

つまり、普段からEPAを摂取することで、突然襲いかかってくる血管の異常収縮を予防することができるのです。

血管の異常収縮の恐ろしさは、自分や家族が経験しないと実感ができないかもしれません。大切な人との別れは、長い闘病の末の覚悟のうえの別れであっても、つらく心が沈むものです。それが、ある日突然、血管病によって命を奪われることを想像してみてください。

残された家族や生活はどうなるのでしょうか?

屈強なアスリート、病気とはまったく無縁な人、日ごろから健康に気を使っている人でも、血管の異常収縮は前触れなく襲ってきます。

血管の異常収縮を知った今こそ、自分や家族にその兆候がないか?心当たりがあれば、まず病院などで相談をしてください。自分とは無関係とは思わずに、予防のために小林式EPAを活用してください。

参考文献

近畿大学医学部脳神経外科:インフォームドコンセント

運営者情報

「知っててよかった!血管の異常収縮」は、山口大学医学部小林誠教授監修のもと、オリエンタルバイオ株式会社が制作・運用しております。医療上の疑問や不安、解決方法は、医師等の専門家へ相談するか、医療機関の受診をしていただきますようお願いいたします。